干货 | 56个民族习俗大汇总(景颇族)

上一期我们介绍了纳西族的习俗文化。我们也初步了解我们中华各个民族之间的差异化。

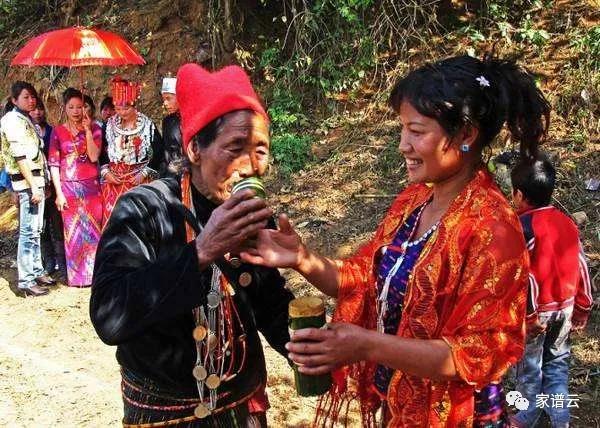

这一次我们要讲的是景颇族。话不多说,让我们一起走进他们的世界吧!

1

除杀牲祭鬼外,平时很少吃肉。制菜多加盐与辣椒烧煮,很少油炒。口味偏好酸辣、酵臭、不用碗筷,常用蕉叶裹食。

出门时肩上挂筒帕,腰间挎长刀,简直就是一个气宇轩昂、矫勇彪悍的武士。景颇族女子多穿着黑色对襟或左衽短上衣。

只有部分老年人还穿大襟上衣和宽松肥大的裤子,留辫子缠在头顶上,裹以黑布包头,青年人大都已改为穿现代服装。

转发

相关文章

24代的传承,他有话要说!!

400年活字印刷纯手工打造的家谱,到王志仁这已经是24代了。在这400年中时代在更替,信息在变化,但是修谱师的手艺一直在传承。下面我们来听一听24代传承者王志仁的故事吧。“君王临殿堂,朝辅尽纯良……”这样的口诀已经在活字修谱师心中保留了几百年的历史。不过在修谱师检字排版前还要自己将所有的材料准备得当才能开始检字的工作。

爱情与官场都不如意,如何评价陆游的一生?

1144年,20岁的陆游与舅舅的女儿表妹唐婉成婚。不到一年,陆游母亲就叫陆游休了唐婉,理由据说是陆母看不得陆游小夫妇太过甜腻,陆游沉迷爱情,不思取功名

管仲是如何用通达智慧接受君子考验的

在人生的旅途中,每个人都会有很多机遇,关键在于能否抓得住。抓住的人,会改变自己的一生,使自己有所建树,实现自己一生的抱负。 管仲便抓住了这个人生机遇,虽然他在辅佐公子纠争夺君位的斗争中失败。但是在鲍叔牙的大力推荐和劝解之下,齐桓公决定放弃个人恩怨,同意引渡管仲回国。因为对于齐桓公而言,人才难得、不能等闲视之,而对于管仲而言,要找到实现抱负的平台,也不可坐失良机。

修谱师|400年来留下的故事…

400年活字印刷纯手工打造的家谱,到王志仁这已经是24代了。在这400年中时代在更替,信息在变化,但是修谱师的手艺一直在传承。下面我们来听一听24代传承者王志仁的故事吧。“君王临殿堂,朝辅尽纯良……”这样的口诀已经在活字修谱师心中保留了几百年的历史。不过在修谱师检字排版前还要自己将所有的材料准备得当才能开始检字的工作。