你们在修谱时,遇到所谓的“传说”、“野史”,是怎么处理的呢?

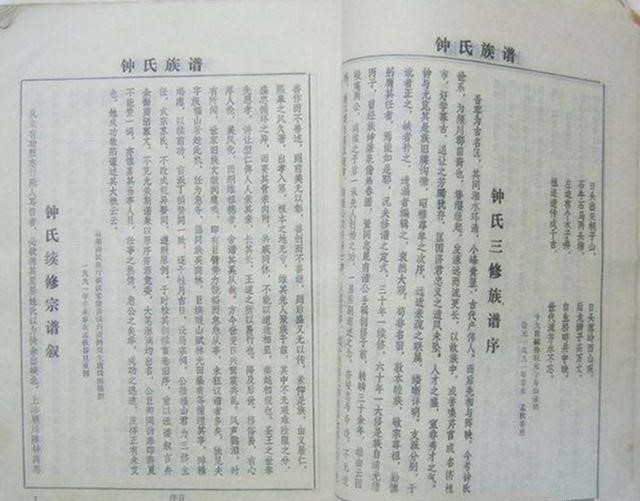

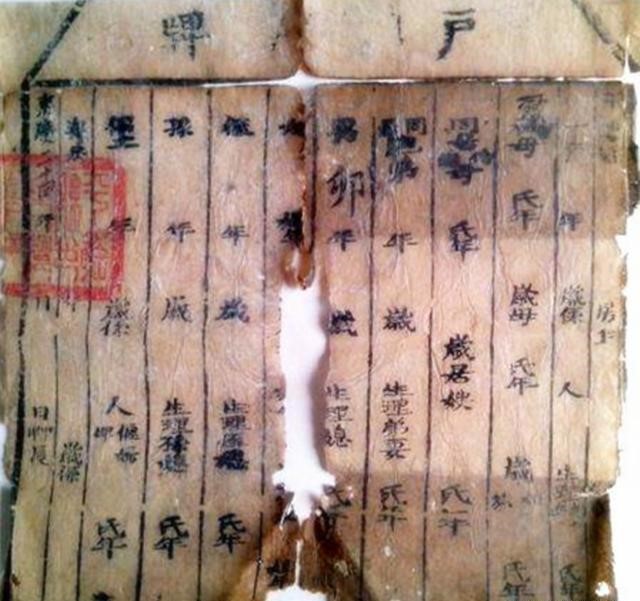

一个宗族在没有文字记载之前,一般都会以口头相传的形式流传着本族里一些重要事件或者“八卦”。尤其是在人口规模或者居住不稳定的情况下,都不会有文字记载,族谱的编修也都是在若干年后才开始实施,有一定的滞后性,这样的族谱难免就记载一些相传之类的表述。

一般来讲,一个宗族的传说,都是有一定的根据的,不会空穴来风,只是当初没有文字记载,后人只能以口口相传的形式存在。这种情况最主要是传说祖上的来源,或者祖上一些特殊意义的事件。比如有些宗族相传是从山西大槐树、江西筷子巷迁出的;还有以兄弟之间摔盆摔瓦为相认标记。因为族谱都是滞后很多年,有的族谱上在说明祖上来源的时候,会把这个传说写在谱上,但更多的谱上都没有记载这类的传说。

那我们在修谱的时候,要如何对待这类没有得到考证的传说呢?

修谱时遇到这种情况,建议把这类传说记录在族谱中,防止这种传说消失,以便给后人一个寻亲的方向,也激发后世族人去发掘和考证祖上来源这段历史。虽然传说没有得到考证,但也是宗族历史的一部分,是十分珍贵的历史佐证或者旁证。

当然,这种没有得到考证的传说,在描述的时候,可用“据传,我祖从某某迁入”这样的描述,不要把“据传”去掉,若去掉后就肯定了来源,这是不严谨的。

因为宗族的分支,会出现很多流传于族人之间的故事,这类故事,就属于野史了。

比如某个故事是讲从某人老家迁出去的一支人,到河南上蔡落籍,后来族人在那边有任官,成为旺族,之后每年清明时节,有大批人马回来扫墓。回来扫墓的族人所有费用均自理,但因为马草不方便运输,只要求老家人员备一些马草,但由于老家实在太穷,加上回来祭祖的马匹太多,老家后来连马草都备不齐,那支族人最后也就没有回来祭祖了。二百多年后,从此这支族人与老家就失去了联系。虽然后来也去寻了这支族人,却都无功而返。据说这个传说故事,也被录入了族谱之中,其目的是给后人留一个念想,说不定哪一天就能与有着同样传说的寻亲族人对上。

修谱时遇到类似的传说故事,都可以在修谱的时候编写出来,作为野史放到族谱的附录之中,一来供族人熟知,二来丰富族谱的内容,也是非常不错的。

但要注意的是这些野史是不能写到序言之中的,但一定要写成文章,留在族谱的后面附录之中。把这些传说、野史记录在族谱中,不至于让人遗忘分支出去的族人,算是给今后的寻亲提供“线索”。

转发

相关文章

关羽明明被灭门,为何还有许多人自称关公后裔?

在中国人心目中,武圣关羽有崇高的地位,他的封号也不断变化。据统计,历史上共有16位皇帝前后23次给关羽加封,光绪皇帝给他的封号是:“忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赞宣德关圣大帝。”

李煦

李煦(1655年—1729年)字旭东,又字莱崇,号竹村,李士桢长子。顺治十二年(1655年)正月二十九日生,正白旗荫生。溯自康熙三十二年(1693年)三月接曹寅而出任苏州织造,前后凡30年,其间曾四迎奎驾,俱蒙宠遇。

曹雪芹

曹雪芹(约1715年5月28日—约1763年2月12日,名沾,字梦阮,号雪芹,又号芹溪、芹圃,中国古典名著《红楼梦》的作者,祖籍存在争议(辽宁辽阳、河北丰润或辽宁铁岭),出生于江宁(今南京),曹雪芹出身清代内务府正白旗包衣世家,他是江宁织造曹寅之孙,曹顒之子(一说曹頫之子)。

24代的传承,他有话要说!!

400年活字印刷纯手工打造的家谱,到王志仁这已经是24代了。在这400年中时代在更替,信息在变化,但是修谱师的手艺一直在传承。下面我们来听一听24代传承者王志仁的故事吧。“君王临殿堂,朝辅尽纯良……”这样的口诀已经在活字修谱师心中保留了几百年的历史。不过在修谱师检字排版前还要自己将所有的材料准备得当才能开始检字的工作。